Не пустеет храм в селе Новенькое, не оскудевают крепкие семьи, воспитывающие детей по-христиански

Когда мы приехали служить в село Новенькое Ивнянского района, оказалось, что, кроме нашего, в районе сохранилось ещё три храма. Это много! В Белгородской области были районы, где в годы Советской власти не было ни одного действующего храма, да и в самом Белгороде их оставалось всего два. Новенский храм был освящён в честь Архистратига Михаила. Датой его постройки считается 1823 год.

Когда мы приехали служить в село Новенькое Ивнянского района, оказалось, что, кроме нашего, в районе сохранилось ещё три храма. Это много! В Белгородской области были районы, где в годы Советской власти не было ни одного действующего храма, да и в самом Белгороде их оставалось всего два. Новенский храм был освящён в честь Архистратига Михаила. Датой его постройки считается 1823 год.

Чужестраннии

Это небольшой каменный храм, особо не выдающийся в архитектурном плане. В советское время закрывали его совсем ненадолго, но старинных икон в нём не сохранилось. Прежде в селе был деревянный храм во имя Пресвятой Троицы, который сгорел во время пожара. Но хотя располагался он в другом месте, и минуло с тех пор почти два столетия, новенцы и поныне помнят место, где стоял храм (родник возле того места и сегодня называется Попов Колодец), и чтят свой прежний престол. На второй день праздника Троицы, в день Святого Духа, приходят в храм жители в старинной, хранящейся в прабабушкиных сундуках одежде и почитают этот день наравне с нынешним престолом - Михайловым днём.

Пока в окрестных сёлах не было своих храмов, в эти престольные дни собирались в Новенькое гости из ближних и дальних деревень - чужестраннии, как называют их местные жители. И первым делом шли в храм на службу. Несмотря на советские гонения, в эти дни в храме у нас было почти так же многолюдно, как на Пасху. А сегодня и гонений нет, а народу в храме что ни год - всё меньше…

Евфросинья

В те дальние, первые годы нашего служения некоторые «чужестраннии» были в числе самых активных наших прихожан. А ведь тогда не то что личных машин - рейсовых автобусов не было! До глубокой старости ходила в наш храм из соседнего, за 7 километров, села Богатого величественная осанкой и суровая нравом прихожанка по имени Евфросинья. С первыми лучами перестройки взялась она хлопотать об открытии храма в родном селе. Много тогда дел было у возрождающейся Церкви - до маленького ли, пусть и Богатого, села? Храмов нет, денег нет, священников тоже нет. «Давай мне кандидата из вашего села, я его выучу в семинарии - верну вам», - ответил Евфросинии архиерей. А пока велел отцу Луке хоть изредка ездить в Богатое, служить там в маленькой хатке, которую селяне во главе с Евфросиньей оборудовали под храм. «Хоть изредка» - потому что было ещё село Песчаное, где и храм был - ровесник нашему, но почему-то священники не задерживались. И туда тоже отправил владыка Ювеналий отца Луку: несколько лет служили мы там литургии по субботам, а иногда и в праздничные дни (новенцы жалели соседей - терпели). Были ещё Верхопенье, Берёзовка, Курасовка, другие сёла, где тоже мечтали о своём храме. И потом нашлись доброхоты среди гражданского руководства, нашлись спонсоры, и выросли храмы.

Но первыми были Евфросинья и её домик-церковь. Со временем она и батюшку из епархии выхлопотала. Но Новенькое, куда проходила в храм смолоду, не забывала, по-прежнему приходила по праздникам. Пока болезнь и старость не уложили её в постель. Была она почти что безродная - одну племянницу имела - и доживала свой век в доме престарелых в родном селе. Теперь уже отец Лука ездил к ней, исповедовал, причащал и просто навещал, скрашивал одиночество. Похоронить себя Евфросинья завещала в Новеньком. Когда она преставилась, нам позвонили из богатенского дома престарелых, и в тот же день отец Лука перевёз гроб и поставил его в своём храме. На следующий день было воскресенье. Евфросинья побыла на последней своей литургии и упокоилась на кладбище возле храма. Могила её - около калитки, разделяющей храмовую и кладбищенскую территорию. Всякий входящий на кладбище крестится и кланяется возле Евфросиньиной могилки, здесь же начинается крестный ход в дни поминовения усопших. Думается, Евфросинья на нас не в обиде.

Аким

А из деревни Берёзовки на каждую службу приходил к нам в храм Аким Павлович. Был он болящим, из тех, про которых говорят, что «ему сделано». В быту - спокойный, рассудительный, мастеровой. А начнётся литургия - и что-то с ним происходит: ходит по храму, на амвон поднимается, высматривает что-то, плачет, а разобрать можно только - «Духа Святаго, Духа Святаго!» В алтарь никогда не заходил. Батюшку почитал даже во время своих «чудачеств» (особенно расходился он в дни больших праздников), при выходе батюшки из алтаря сам воздевал руки и по-своему благословлял священника. А вот иным прихожанам показывал рога и плевал в их сторону. Впрочем - надо отдать должное деревенской сдержанности - прихожане наши не обращали внимания на Акимовы «пророчества» и вообще, казалось, не замечали его. Не пустить его в храм или вывести во время службы батюшка не решался. Ведь какая-то сила вела его в дождь, в бурю, в метель за десяток километров - и всегда к началу службы, без опозданий. Сам Аким Павлович говорил, что помнит своё поведение в храме, но иначе не может: «Это мой ангел говорит за меня». Что это был за человек - Бог весть. Но и владыка Хризостом, который в то время управлял Курско-Белгородской епархией, увидев Акима на службе, не велел его трогать. Ходил этот чудак к нам в храм до самой смерти, скончался по-христиански, и мы отслужили по нему погребение. У Акима дома была большая, в человеческий рост, икона Спасителя - видимо, прежде она находилась в каком-то храме. После смерти Акима его дочь забрала икону себе…

Мирское отношение

Меня всегда поражает мирское отношение некоторых людей к вещам духовным. Однажды, освящая в Ивне дом, мы увидели на журнальном столике церковную Чашу для Причастия. В ней молодая хозяйка дома хранила свою парфюмерию и косметику. Сказала, что нашла чашу в старом бабушкином доме. После объяснений батюшки она выложила из Чаши свои безделушки, но отдать её в храм не поторопилась.

Ещё прежде, в детстве, я видела в деревне у маминой подруги, как бочку с квашеной капустой накрывали иконой святителя Димитрия Ростовского. Тогда, правда, хозяйка без сожаления отдала икону нам. А сколько церковных кирпичей ушло на строительство домов и сараев, сколько икон разбили на дрова, сколько книг из храмов изорвали на цигарки. Но то безбожное время! А ведь и сегодня хранятся в частных коллекциях и просто сундуках церковные святыни - чаще всего, ради той материальной ценности, которую они приобрели с годами. Стоит ли удивляться болезням и несчастьям, посещающим дома их новых «хозяев»?

Одна дорожка

По дороге из Новенького в Берёзовку, на стыке дороги и леса, стоит странный памятник: сваренные между собой ржавые гильзы снарядов, остатки танковой брони, гусеницы… Это памятник ожесточённым боям военного лихолетья: здесь проходило одно из сражений Курской битвы. Через лес мимо памятника вьётся еле заметная дорожка. Она выводит на опушку с несколькими домиками: Берёзовский хутор. И здесь тоже жили наши прихожане! В тихом

уединении, без газа, без автомашин, лишь голосистые петухи, беленькие козочки и труженики-пчёлки нарушали тишину. Иногда мы приезжали сюда - чаще всего, чтобы проводить в жизнь вечную очередного почившего старика или причастить захворавшую старушку. Нас кормили домашним хлебом с мёдом, давали с собой козьего молока и звали переезжать жить к ним: «У вас там, в Новеньком, машины, пыль, дым, как в городе!» Хотя города они не знали, из их лесного уединения была одна дорожка - на службу в наш храм. А как любили наши дети, когда были маленькими, ездить на хутор и резвиться на цветочных полянах в окружающем со всех сторон хутор лесу! И вот в прошлом году приехала к нам незнакомая женщина и сообщила: умерла её мать, последняя наша прихожанка с Берёзовского хутора.

Муропомазание

Да, многих, очень многих из тех, кто окружал нас на приходе теплотой и заботой, уже нет в живых. Ушла баба Катя - первая и постоянная моя собеседница в вечерних уличных посиделках. Ещё прежде умерла её соседка Анна Федосеевна - женщина богомольная и начитанная, но, как видно, самоучка. Как-то раз я прогуливалась вечером с новорождённым малышом. В храме шла вечерняя служба. Анна по какой-то причине осталась дома и тоже вышла на улицу. Завидев меня, поспешила навстречу. «Что, батюшка сегодня будет муровать?» - «Кого?» - не поняла я. - «Ну, людей, на службе?» После вопросов и разъяснений оказалось, что так Анна называет елеопомазание на всенощном бдении. В церковнославянском тексте Евангелия она приняла букву «ижица» за «у» и вместо «миро» прочитала «муро». Отсюда и слово «миропомазание» (которым она называла елеопомазание) превратилось у неё в «муропомазание» и в глагол «муровать». При всей своей начитанности и богомольности (она редко пропускала службу), Анна Федосеевна обладала редким чувством собственной греховности. К батюшке она боялась даже подойти, и ко мне заходила, лишь убедившись через соседей, что я дома одна.

«Чего бояться! - восклицала другая наша соседка, Анна Тихоновна, глава существовавшей в Новеньком маленькой сектантской группы, которая даже принадлежность свою к какому-либо течению отрицала («Мы - свободные, и всё!»). - Я вот не боюсь никого и ничего!» Анна-сектантка часто вступала в полемику и со мной, и с батюшкой, причём разговор заводила всегда первой. Как-то пришла я к бабе Кате, а у неё сидят обе Анны и читают Библию. «Хорошо, что ты пришла, - обрадовалась баба Катя, - растолкуй нам слова апостола Павла: «Рук поспешно не налагай ни на кого». - «А сами вы что думаете?» - спросила я. - «Она вот, - указала баба Катя на сектантку, - говорит: это значит, не бей никого поспешно». - «А подумавши - можно? - засмеялась я. - Да ещё и выбрав самых достойных, как говорит апостол». Конечно, я объяснила своим соседям, что возложением рук называется в Церкви таинство возведения в священный сан - рукоположение, которое повелось от апостольских времён и сохранилось до наших дней.

Церковный хор

У Анны Федосеевны было две сестры: одна, Мария, ходила читать Псалтирь по усопшим; вторая, Вера, была почти полностью неграмотной, но обладала хорошим музыкальным слухом и редким контральто: она пела в церковном хоре. Когда Вера умерла, мы лишились не только хорошего товарища, но и её низкого, почти мужского голоса, найти замену которому я не могу до сих пор. Помню, как она ворчала на нашего единственного мужчину-тенора: «Что ты тянешь вверх? Мужицким голосом пой!»

Вообще, каждый уход кого бы то ни было из нашего маленького хорового коллектива - всегда огромная потеря. Я слышала, что в церковных хорах часто случаются размолвки, скрытая вражда, зависть. Но сама я с такими явлениями не сталкивалась ни разу. У нас на клиросе царят взаимопонимание и любовь.

Когда мы приехали в Новенькое, в церковном хоре было трое мужчин. Это тоже большая редкость для села. Один из них, Иван Васильевич Шишлаков, был руководителем хора. Он умер года через полтора после нашего обоснования в Новеньком. Второй, Егор Васильевич Иванисов, был старше, но крепче. Помню его статную фигуру и пышную седую шевелюру. Он часто приходил к нам в дом и рассказывал о своём прошлом. Когда в селе была закрыта церковь и не было священника, Егор Васильевич крестил новорождённых, руководствуясь церковным правилом о допустимости совершения в случае крайней необходимости таинства Крещения мирянином. И уже в первые годы нашего служения к отцу Луке приходили взрослые люди, которых крестил Егор Васильевич, чтобы батюшка дополнил Крещение таинством Миропомазания.

Село восстало

Коль уж зашла речь о годах минувших, самое время вспомнить, как спасали - и спасли! - новенцы свой храм.

Когда после революции стали массово закрывать храмы, прекратились богослужения и в Новеньком. Священником в то время был местный уроженец отец Геронтий. Он бежал от преследования, кажется, в Сумскую область и больше в селе не появлялся. Храм приспособили под складское помещение - в нём хранилось колхозное зерно. Но в конце 1920-х годов и этого новой власти показалось мало. Храм, как и большинство других в районе, решили снести. И вот тут произошло неожиданное: село восстало. Мужчины и женщины, старики и дети - все вышли на защиту своей святыни. Районные уполномоченные уехали ни с чем.

После этого жители стали выставлять дозорных на колокольне. Чуть завиднеется облако пыли со стороны Ивни - звонарь Иларион Иванисов ударял в набат, и село сбегалось к храму. Однажды перед запертой дверью храма встала женщина с двенадцатью детьми. Один из прибывших грубо оттолкнул её, выбив из рук младенца, который упал на крыльцо и покатился по ступеням. Толпа селян набросилась на незваных гостей с кулаками. Вскоре после этого случая районное начальство приехало «поговорить по душам». Следователь сел за стол и обратился к жителям: «Родные мои! Кто вас тут обидел? Расскажите, как всё было - мы их накажем». И доверчивые новенцы, называя свои имена и фамилии, рассказывали, жаловались на новую власть… Той же ночью приехали в село несколько грузовиков и, прокатившись по улицам села, собрали всех защитников храма - более ста человек. Но разрушить сам храм - побоялись. А новенцев с тех пор прозвали звонарями. Красивое, звонкое имя…

При немцах

Храм недолго стоял закрытым. Его открыли во время войны, в 1942 году, как говорят местные жители - «при немцах», у которых была политика задабривания гражданского народа (село небольшое время было в оккупации). Кстати, на немцев новенцы не жалуются. Рассказывают, что оккупанты вели себя мирно, никого не трогали, а если просили у жителей молоко, яйца, хлеб - то взамен оставляли свой сухой паёк, тушёнку, шоколад… Наша певчая Анна Яковлевна Реутова рассказывает, как в войну немецкий солдат наставил на расшалившихся детей, среди которых была и она, автомат, но его сослуживец отвёл автомат в сторону и, как поняла Анна из жестов немца и слова «киндер», напомнил ему о собственных, оставшихся в Германии детях, после чего угостил перепуганных ребят конфетами. Я ни в коем случае не оправдываю этим эпизодом фашизм и творимые фашистами зверства. Но вот ведь - и немецкие солдаты были разными. Повезло ли новенцам или покрыл их, отстоявших свой храм, невидимыми крылами Архангел Михаил, но факт: во время оккупации жертв среди мирного населения в Новеньком не было!

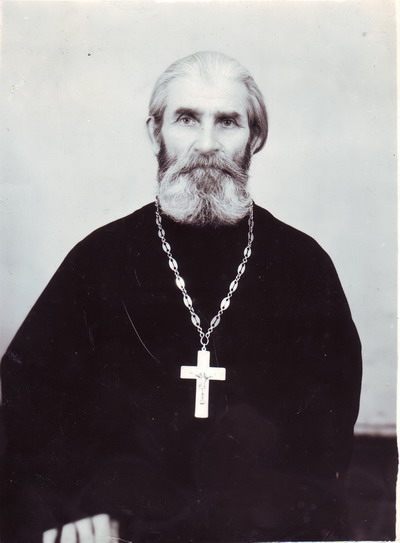

С 1947 года на протяжении 29 лет в храме настоятельствовал отец Никита Звягинцев. До сих пор его помнят почти в каждой избе. Первое время молодого отца Луку всё сравнивали с отцом Никитой, а теперь уже «побит рекорд» его многолетнего служения: нашей жизни и службе в Новеньком идёт 31-й год. Отец Никита ушёл за штат по болезни, но ещё служил регентом хора в его родной, соседней с нашим районом Обояни и иногда навещал свою бывшую паству. Когда он скончался, отец Лука читал над его гробом Евангелие.

Панька и Васютка

Как известно, подавляющее количество прихожан в храмах - женщины. Особенно это ощущается в селе, где мужчины боятся насмешек товарищей и готовы, в случае необходимости, скорее съездить за духовной помощью в городской храм, чем прийти в свой. Тем не менее, за все годы нашей службы в Новеньком у батюшки всегда были алтарники, а на клиросе - хотя бы 1-2 мужских голоса. Особенно помнятся мне два старичка - Павел Андреевич и Василий Емельянович. Невысокого роста, коренастые, седые и всегда улыбающиеся, они казались родными братьями. В селе их звали: Панька и Васютка. При частой повторяемости имён и фамилий местные прозвища бывают просто необходимы. Заболела у алтарника деда Василия мать. Батюшка отправился её причастить. Идёт по улице, спрашивает одного, второго, третьего: «Где живёт Василий Емельянович?» - никто не знает! Стал объяснять: в храм ходит, мать у него старенькая. Встрепенулся мужик: «А! Васютка! Что ж сразу не сказали? Он мой сосед!» Бывают прозвища - вот тот же Васютка - с виду грубыми, а внутри добрыми, светлыми…

Павел Андреевич ушёл раньше, а Василий Емельянович почти до девяноста лет служил храму! Когда в конце 1980-х, при первых лучах оттепели, разрешили нам собрать деньги на колокола (львиную долю дал колхоз), первым звонарём стал престарелый дед Васютка. Как он взбирался по крутой, неблагоустроенной лестнице на колокольню - одному Богу ведомо. Но до сих пор звучит у меня в ушах безыскусный звон деда Васи, который не могут уже повторить звонари нынешние.

А ещё была у Емельяновича парализованная жена, за которой он ухаживал долгие годы. Когда он умер, за ней так же терпеливо ухаживали дети. Много раз мы были в её уютном чистом домике, где никогда не было запаха, сопутствующего обычно лежачим больным, и всегда встречала она нас радостной улыбкой и живыми воспоминаниями. Кажется, была она самой старой жительницей села, а до смерти читала Евангелие без очков.

Не пустеет храм

Жаль, так жаль уходящих стариков. Без них и в храме, и в селе становится меньше света. Как часто мы, оправдывая свои пропуски церковных служб, жалуемся на нездоровье, на дела и заботы… А у меня стоят перед глазами: баба Ирина (она всё шила моим малышам чудесные кружевные чепчики из маленьких лоскутков-обрезков) - сегодня её место в храме заняла её сестра, уже тоже совсем немощная, но радующаяся каждому мигу жизни баба Мария; Варвара Юракова (у её коровы было самое вкусное молоко!), Анастасия (безродная старушка, за которой ухаживали соседи, она была уже совсем слепая, но, заслышав призыв колокола, выходила на дорогу и ждала, чтобы кто-нибудь из проходящих довёл её до храма; такая же безродная, приехавшая когда-то в село из Ленинграда баба Женя: её так любили мои, тогда маленькие, старшие сыновья; Ульяна - солдатская вдова, так и не вышедшая больше замуж (к каждому празднику несла она нам бидончик с «деланной сметанкой» и всё беспокоилась: «Не жидкая ли? Уж простите, внутри не была») - сегодня она уже не в силах дойти до храма, но шлёт нам приветы через заботливую дочь, внуков и правнуков).

Нет уже бывшей хозяйки нашего домика, бабы Александровны (так, по отчеству, звали её соседи), матери священника и ещё нескольких богомольных детей; после её смерти я, да и весь приход узнали, что была она тайной монахиней по имени Ангелина. Нет алтарника и певчего Фёдора Ивановича, который знал наизусть Псалтирь, тропари всем праздникам и почти всем святым и научил меня многим старинным церковным распевам. На больных негнущихся ногах шёл он в храм в любую погоду - а жил в самой крайней хате села, куда зимами забредали порой голодные волки.

Его эстафету приняла соседка - тоже певчая - Евфросинья: так же, с такими же больными ногами бредёт она на службы по бездорожью. Нет чудесного мастера-столяра Петра Серафимовича, мастерившего оклады для храмовых икон… Но его жена Любовь Ивановна всё так же поёт на клиросе. И мужские голоса не перевелись: ещё молод и полон сил наш бессменный тенор и практикующий доктор Леонид Васильевич. И молодые голоса нет-нет да и вплетаются в костяк хора - школьники, студенты. И в алтаре тоже прислуживают батюшке дети: одни заканчивают школу и уходят, другие робко переступают незримый порог Святая Святых. А по праздникам всё так же приходят, опираясь на два костыля, приезжают на попутных машинах, а то и на инвалидных колясках, приползают с двумя палками, почти касаясь, из-за неразгибающейся спины, головой земли старушки без возраста, чьи родители отстояли храм.

Только в советское время вышли из новенских «звонарей» пять священников, двоих направлял в семинарию отец Лука. Не пустеет храм, не оскудевают крепкие семьи, воспитывающие детей по-христиански. А значит, новенцы по праву продолжает нести звонкое имя: звонари.

- Комментировать

- 2504 просмотра

Комментарии

5 лет 18 недель назад

5 лет 19 недель назад

5 лет 19 недель назад

5 лет 18 недель назад

5 лет 19 недель назад

5 лет 18 недель назад

5 лет 18 недель назад

5 лет 18 недель назад

5 лет 18 недель назад

5 лет 20 недель назад