Князь Игорь начал свой путь в мировую литературу от нашей крепости Холок.

Князь Игорь начал свой путь в мировую литературу от нашей крепости Холок.

Информационное агентство «Бел.Ру» занялось изданием книг местных авторов, которые в стихах и прозе рассказывают о родном крае, о земляках, о прошлом и настоящем своей земли. Одна из книг заслуживает, на наш взгляд, особого внимания. Это двухтомник Михаила Карагодина и Натальи Савиной «Среднее Поосколье. Исторический перекрёсток». Фундаментальный труд, охвативший более чем тысячелетнюю историю Белгородчины, содержит сведения, мало знакомые широкому читателю. Но узнавать их интересно и полезно. В чём вы сами убедитесь, прочтя одну из глав этой книги.

Михаил КАРАГОДИН, Наталья САВИНА

След князя Игоря на Тулянском поле

Поход новгород-северского князя Игоря Святославовича сам по себе - обычное для того времени, рядовое событие, но его последствия колоссально повлияли на судьбы всего восточного славянства. Именно этот поход вызвал к жизни такое явление мировой культуры, как «Слово о полку Игореве», по масштабам национального значения во много крат превзошедшее сам поход. Подобно тому, как громадное яркое солнце отражается в капельке росы, в «Слове…» отразилась сложная судьба Русской земли XII в.

Первоначально «ядро» Руси под названиями «Киевская Русь» и «Русская земля» сложилось в VI-VII вв. и просуществовало несколько веков до тех пор, пока в XI-XIII вв. в результате феодальных противоречий не распалось на враждующие между собой обособленные земли и княжества. Междоусобицы ослабляли их силы, и кочевники-степняки теснили славянское население с плодородных чернозёмных степей дальше на север, в глубь лесостепи. В их числе оказалось и население Черниговской земли, где в середине XII в. образовались Северское и Курское княжества. В связи с вторжением в южнорусские степи печенегов, а затем половцев территория современной Белгородчины почти полностью оказалась в пределах поля Половецкого. На это указывало множество каменных изваяний («половецких баб»), стоявших прежде по полям Слободской Украины и нашей области.

Половцы, совершая постоянные разбойные набеги на окраинные русские земли, истреб-ляли местное население, уводили его в плен, а затем продавали на восточных рынках. Это сильно тормозило экономическое и социальное развитие не только нашего края, но и всей Руси, а также разрушало многовековые связи с Византией и странами Востока. Степняки перекрыли путь на Тмутаракань (современная Тамань) - важный международный город-порт, населённый греками, русскими, хазарами, армянами, евреями, адыгейцами, которым до середины XII в. владела Чернигово-Северская земля. Мечта Игоря о его возвращении выражена фразой: «Поискати града Тьмутараканя…». Путь туда как раз проходил через наш край, и по нему отправился северский князь Игорь в поход на половцев, чтобы вернуть и этот путь, и сам город. А поводом послужили следующие события.

В начале 1185 г. «окаянный и треклятый» хан Кончак приходил на Русь за тем же, за чем полстолетия спустя придёт Батый - грабить и разорять русские города, уводить в рабство население. Сначала навстречу Кончаку двинулся киевский князь Святослав и дважды нанёс ему поражение - в марте и апреле того же года. Половцы отступили. А Святослав тем временем стал собирать большие силы для ответного похода в самую сердцевину Половецкой земли - на Северский Донец, чтобы нанести своему непримиримому врагу решительное поражение. Пока он, собирая силы, объезжал русские княжества, северский князь Игорь, сговорившись с братом Всеволодом, решил сам пойти на половцев и нанести им решительное поражение. Но сделать это он хотел без Святослава и его союзников.

Дату выступления из Новгорода-Северского Игорь выбрал не случайно, а по святцам: 23 апреля по православному календарю - день Георгия Победоносца, а он по-христиански был крещён Георгием. В день своего ангела-хранителя Игорь и отправился в поход. На восьмой день, когда подошли к Донцу, случилось солнечное затмение. По понятиям того времени оно считалось неблагоприятным знамением, однако это не остановило Игоря. Ипатьевская летопись сообщает: «…перебреде Донец и тако приде ко Осколу и жда два дни брата своего Всеволода - тот бяще шёл инеем путем ис Курьска». Всеволод вёл свои дружины также к Осколу.

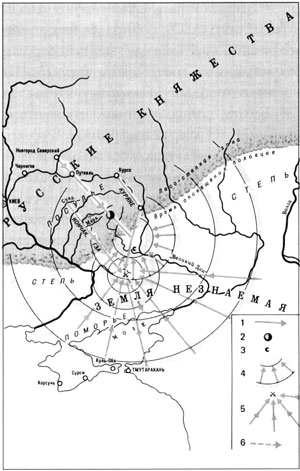

Особый интерес для нас представляет то место на Осколе, где князья должны были встретиться… Академик Б.А.Рыбаков считает, что автор «Слова…» называет Великим Доном теперешний Северский Донец, а Малым Доном (Донцом) - нынешнюю речку Уды. И, следовательно, по его версии, первого мая Игорь «перебредал» именно Уды и к Осколу вышел где-то ниже Купянска. Однако версия эта рождает новые вопросы: что служило князьям ориентиром и было ли Игорю тактически выгодно одному (до встречи с Всеволодом) выходить в открытую степь, рискуя сразу быть замеченным половцами?..

Профессор С.А.Плетнёва придерживается иной точки зрения: Дон соответствует современному Дону, а Донец - Донцу. А следовательно, по её версии, Игорь форсировал Северский Донец в его верхнем течении (очевидно, выше Белгорода). Далее он двинулся в восточном направлении и вышел к Осколу в том месте, где находилась крайняя южная русская крепость Холок, у слияния речки Холок с Осколом. Сейчас там расположены село Холки и Холкинский пещерный монастырь.

С.А.Плетнёва убедительно аргументировала свою версию тем, что князья не могли двигаться наобум, не договорившись заранее об определённом ориентире. Место встречи князей было заранее определено и хорошо известно. Располагалось оно на берегу Оскола, вблизи Изюмского шляха (сакмы), по которому войско могло бы выдвинуться дальше в степь под прикрытием оскольских лесов. Таким условиям отвечала самая крайняя южная точка Русской земли - крепость Холок.

С.А.Плетнёва убедительно аргументировала свою версию тем, что князья не могли двигаться наобум, не договорившись заранее об определённом ориентире. Место встречи князей было заранее определено и хорошо известно. Располагалось оно на берегу Оскола, вблизи Изюмского шляха (сакмы), по которому войско могло бы выдвинуться дальше в степь под прикрытием оскольских лесов. Таким условиям отвечала самая крайняя южная точка Русской земли - крепость Холок.

Археологические материалы крепости Холок относятся к XII-XIII вв., то есть по времени соответствуют походу Игоря. Этим временем, например, точно датируют найденные там женские стеклянные витые браслеты, которыми располагают как Институт археологии РАН (г.Москва), так и Валуйский краеведческий музей. Их ультрамариновый цвет указывает на местное производство. Крепость располагалась на высоком холме коренного правого берега Оскола с местным названием Поляна. Строка из «Слова…» «О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси!» рождает в сознании два образа: один - это живое непосредственное видение крутого мелового холма, а другой - мысленное, умозрительное проникновение вдаль, где за холмом на север распростёрлась вся большая Родина.

Игорь привёл сюда свои дружины к вечеру 2 мая и, ожидая прихода брата, два дня отдыхал. Пятого мая они вместе пошли вдоль Оскола к его устью, т.е. к среднему течению Северского Донца, где находились основные кочевья половцев. Во второй раз перейдя вброд Северский Донец, Игорь в степи нашёл половцев и без промедления вступил с ними в бой.

Первая битва произошла 10 мая и принесла Игореву войску победу и крупную добычу. Однако последующие два дня (11 и 12 мая) завершились окружением и полным разгромом русских с пленением самого Игоря и гибелью Всеволода. Лишь 15 воинов избежали смерти и плена и воротились домой. Победа над русскими дружинами открыла половцам свободный доступ в ставшую теперь беззащитной Северскую землю, и хан Гзак сразу ринулся в опустошительный поход по нашему краю. Лишь к концу XII в. опасность половецких вторжений в южные окраины Русской земли уменьшилась.

Однако вернёмся к «Слову…». Его автор, гениальный поэт, превратил военное поражение новгород-северского князя в огромную победу нашей духовной культуры. «Слово о полку Игореве» знаменовало собой рождение великой поэзии трёх народов - русского, украинского и белорусского - и стало памятником трёх братских культур. Неизвестный русский поэт XII в. совершил духовный подвиг.

Публикуется с сокращениями

Сведоми къмети

На Руси пятнадцатилетний отрок уже был умелым воином

Полная опасностей жизнь на границе с Половецким полем воспитывала из русичей смелых и опытных воинов (къметей). В «Слове…» курский князь Всеволод говорит своему брату Игорю:

«А мои ти куряни - сведоми (опытные) къмети: под трубами повити, под шеломы възлелеяны, конець копия въскрмлени; пути имъ ведоми, яругы имъ знаеми, луци (луки) у них напряжении, тули (колчаны) отворени, сабли изъострени; сами скачютъ, акы серыи влъци (волки) в поле, ищучи себе чти (чести), а князю славе».

В три года мальчика сажали на коня, с шести лет учили стрелять из лука и владеть мечом, а к 15 годам отрок становился вполне умелым воином. По мнению исследователей «Слова…», сыну князя Игоря Всеволоду, принимавшему участие в походе на половцев, было как раз 15 лет.

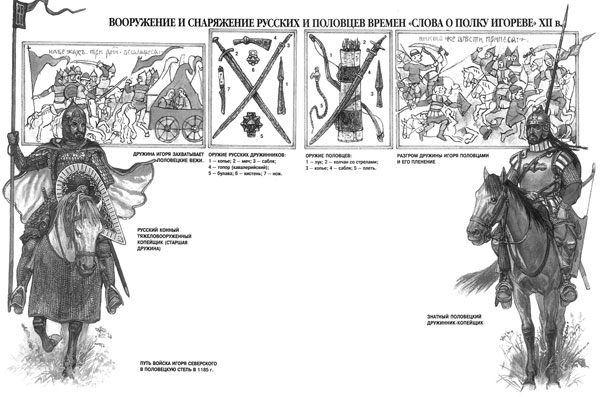

В своей книге М.И.Карагодин и Н.В.Савина дают подробную характеристику вооружению воинов Игоревой дружины. Судя по скорости передвижения, это было конное войско, без пехоты. Грудь и спину каждого всадника защищала железная кольчуга либо так называемая дощатая броня - рубаха с нашитыми на нее металлическими пластинами. Ноги были закрыты поножами (это составные металлические голенища), а руки - наручами.

От колен до подбородка всадника прикрывал щит каплевидной формы - из прочных досок с металлической оковкой по краям и прочной круглой «маковкой» посередине, выкрашенный, как правило, в красный цвет. Щит держали за петли-привязки, между которыми была небольшая подушка, чтобы защитить руку от контузии при ударе.

Голову воина защищал железный шлем с «шишаком» - такая форма шлема не позволяла его разрубить, лезвие обязательно скользнёт по поверхности. А лицо прикрывала стрелка.

Дружинники князя Игоря были вооружены мечами (длина лезвия 80-90 см, ширина 5-6 см, а рукоять такая, чтобы держать двумя руками) или саблями. У каждого воина также были копьё и нож-засапожник (его носили за голенищем сапога). Боевой топор, булава и кистень относились к вспомогательным видам оружия. Обычно их подвешивали к седлу на случай, если ратник в бою потеряет меч или саблю.

Справка «Белгородских известий»

Игорь (в крещении Георгий) Святославович (Николаевич) (03.04.1151-29.12.1202), сын великого черниговского князя Святослава Ольговича и дочери новгородского посадника Марии Истриловны. Главный герой «Слова о полку Игореве», написанного в конце XII века.

В 1180-1198 гг. княжил в Новгороде-Северском, в 1198-1202 владел Черниговским княжеством. Был участником многих усобиц. В 1185-м совершил поход в глубь степей, намереваясь разгромить половецкие орды и вернуть утраченный город Тмутаракань на Таманском полуострове. Но войско Игоря потерпело поражение, а сам он попал в плен к половцам. Вернувшись на Русь, с помощью великого киевского князя Святослава Всеволодовича пытался организовать отпор кочевникам.

Игорь сознавал гибельность для Руси феодальных усобиц. Находясь в плену, он с болью вспоминал, как сам разорял русские земли.

Некоторые исследователи высказывали предположение, что автором «Слова о полку Игореве» является сам Игорь. lll

Половцы - тюркоязычный кочевой народ. В начале XI века из Заволжья продвинулись в причерноморские степи, став хозяевами Великой степи от Дуная до Иртыша, которая и вошла в историю как Дешт-и-Кыпчак или, в русских источниках, Половецкая степь. В 1068-м происходит первое нашествие половцев на Русь, и с тех пор их нападения стали регулярными. Иногда русские предпринимали походы в глубь Половецкой земли. Когда такие походы становились общерусскими мероприятиями (например, при Святополке и Мономахе, при Мстиславе Изяславиче), они неизменно оканчивались успешно. Примером неудачных сепаратных наступательных действий является поход героя «Слова о полку Игореве», Игоря Святославича в 1185 г.

- 1936 просмотров

Отправить комментарий